東京都大田区田園調布1-61-10

TEL.03-6459-7555

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-18:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※月曜はカフェのテイクアウト営業のみ

休診日:月曜 ※日・祝日診療可 ※完全予約制

東京都大田区田園調布1-61-10

TEL.03-6459-7555

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-18:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※月曜はカフェのテイクアウト営業のみ

休診日:月曜 ※日・祝日診療可 ※完全予約制

1、はじめに

愛犬がしきりに耳を掻いたり、頭をブルブルと振ったり、耳から嫌な臭いがしたりするのは、外耳炎のサインかもしれません。犬の外耳炎は非常に一般的な病気ですが、一度かかると再発を繰り返しやすい厄介な側面も持っています。なぜ、愛犬の外耳炎は何度もぶり返してしまうのでしょうか。本記事では、その根本的な原因を掘り下げ、獣医師と飼い主が協力して取り組むべき効果的な再発予防のポイントを詳しく解説します。

2、犬の外耳炎が繰り返す主な原因

犬の外耳炎は「素因」「主因」「副因」「永続因」の4つの要因が絡み合って発生します。

2.1. 素因:外耳炎の発症リスクを高める要因

素因とは、犬種や個々の犬が生まれつき持っている、外耳炎になりやすい身体的な特徴や体質のことです。これ自体が直接の原因ではありませんが、他の要因と組み合わさることで、外耳炎の発症リスクを著しく高めることになります。

2.2. 主因:外耳炎を直接引き起こす原因

主因とは、外耳炎の炎症を直接引き起こす「引き金」となる原因です。再発を防ぐためには、この主因を正確に特定し、適切に管理することが最も重要です。主因が解決されない限り、いくら耳の治療を繰り返しても、根本的な解決には至りません。

2.3. 副因:外耳炎を悪化させる二次的な要因

副因とは、主因によって引き起こされた耳の炎症環境に乗じて二次的に発生し、症状をさらに悪化させる要因です。いわば「火に油を注ぐ」存在と言えます。

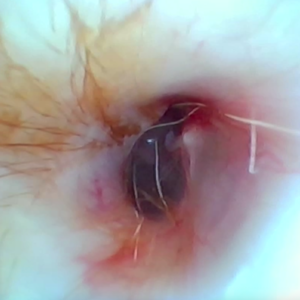

2.4. 永続因:慢性化・難治化させる構造変化

永続因とは、長期間にわたる慢性的な炎症の結果、耳そのものの構造が変化してしまい、外耳炎が治りにくい状態を作り出してしまう要因です。この段階に至ると、点耳薬などの内科治療だけでは完治が難しくなり、外科的な処置が必要になる場合もあります。

3、再発予防のポイント

外耳炎の再発予防には、原因の総合的な管理が不可欠です。具体的な予防策を紹介します。

3.1. 根本原因の特定と治療

3.2. 適切な耳のケア

3.3. 生活環境の改善

4、治療と獣医師との連携

外耳炎の治療は原因により、抗生剤、抗真菌剤、駆虫剤、ステロイドなどが用いられます。点耳薬が主ですが、内服薬が処方されることもあります[1, 2]。

治療において最も重要なのは、飼い主の自己判断で治療を中断しないことです。症状が一時的に改善したように見えても、原因となっている細菌や真菌が完全に除去されていなければ、すぐに再発してしまいます。処方された点耳薬や内服薬は、必ず獣医師の指示通りに最後まで使い切ることが大切です。また、治療後も定期的に診察を受け、耳の状態をチェックしてもらうことで、再発の兆候を早期に捉えることができます。難治性の場合や、専門的な治療が必要と判断された場合は、皮膚科や耳科を専門とする獣医師への紹介を受けることも有効な選択肢です。

5、まとめ

犬の繰り返す外耳炎は、単一の原因ではなく、「素因」「主因」「副因」「永続因」という複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされる病気です。その治療と再発予防の鍵は、これらの要因を一つひとつ解きほぐし、根本原因を特定し、獣医師と飼い主が緊密に連携して、長期的かつ包括的な管理を続けることにあります。

日頃の観察と正しいケアで、愛犬を外耳炎から守りましょう。

******************************************************

皮膚・耳専門・ヒフカフェ 動物病院

hiff cafe tamagawa

〒145-0071

東京都大田区田園調布1-61-10

TEL 03-6459-7555

獣医師 小林真也 Shinya Kobayashi

******************************************************